人的个性是否会影响成就,所谓的个性又到底是什么?

在现今社会里,内向的人是否就比外向的人吃亏?

如果我们发现自己的人格与现在所处的环境格格不入,但又无法说离开就离开,可以怎么调整心态?

图片取自百度百科

今天我们就来看看人们行为背后的人格秘密以及人格如何影响自己的人生发展。

身为学生的你应该对一种情景不陌生,上课回家后身心都有一种虚脱,但又解放的感觉。

白天的你努力在课堂上、人际上表现,但你知道那不是真正的你,晚上回家才是真正的你。

图片取自手机搜狐网

人的行为归类

每个人的行为背后都有不为人知的动机。

图片取自Youtube

根据《探索人格潜能,看见更真实的自己》,作者布莱恩博士认为影响人格的成因有三:

生理性、社会性、自发性

这三者之间都会互相影响,也可能互相抵触。

而抵触的时候也就是我们身心疲惫的时候。

就好像有些人在白天上课的时候会自信满满地在班上问答,也会滔滔不绝地与人交谈,但是回到家以后只想好好休息,甚至还会恐惧和别人交谈。

图片取自搜狐

所以这个人到底是属于外向还是内向呢?我们真的可以这样简单地单靠外向和内向定义一个人吗?

以下就让我们从组成人格的三大成因慢慢分析,这三个成因是环环相扣的:

1. 生理性成因

所谓生理性人格在于人身上的行为和性格很多都是与生俱来的。

一个人是外向还是内向、是文静还是好动,出生的时候就决定了。

曾经有人做过实验:

在新生儿附近制造强大的噪音,有些宝宝会产生出好奇的样子,把头升出去,想知道发生什么事情;

有些宝宝则是会显得焦虑,想要回避。

经过追踪对噪音产生好奇的宝宝成为外向者的比例较高,回避噪音的宝宝成长后则比较容易成为内向者。

虽然在现今的文化中,似乎外向者有比较高的社交红利。

生活上对于主动的人给予比较高的评价,但这并不代表外向的人就一定占优势。

你若要喜爱你自己的价值,你就得给世界创造价值。

———— 歌德

举个例子,外向的人在保守的地方更容易被人怀疑,内向的人则容易取得信任。

同样,如果你所在的地方是比较需要稳定细心做事的地方,外向就会是阻碍你的个性。

图片取自搜狐

话虽如此,有个原则确实两种个性都通用。

无论外向或内向都有一套自己向往成功的方法。

只是外向者更热衷于高调和行动,敲锣打鼓地告诉别人自己的表现如何;

而内向者会喜欢低调行事,按部就班地执行。

2. 社会性成因

要发挥自己的人格潜能,前提就是要寻找能相互配合的环境。

社会性成因对人的影响可以这样理解,如果自己的行为跟身边的亲朋好友对自己的期待相符,那就可以得到人际红利;反之,就会受到人际惩罚,被排除在社交圈外。

举个例子,一个天生内向的人,若他的父母本身也是内向的人,那么父母就会喜欢这个安静的孩子,这个人也会得到懂事、有教养等正面评价。

但是,如果他是出生在外向的家庭,就很有可能经常被强迫,会被人劝说主动一点、多说话。

因此,一个人的性格是外向还是内向好,是由环境跟关系来决定的,这个就是社会性成因对人格的影响。

即使是孩子,也有一个人格,也是一个独立的人,这个前提必须明确,孩子决不是父母的所有物,他的人格是构成社会的组成部分之一,这一个人格必须用充沛的爱来培养。

———— 日本著名教育家池田大作

由此可见,如果自己的人格在生理性成因跟社会性成因有越大的冲突,这之间抵触就会越多,也越觉得自己格格不入,甚至是否定自己的存在或者抱怨所处的环境。

3. 自发性成因

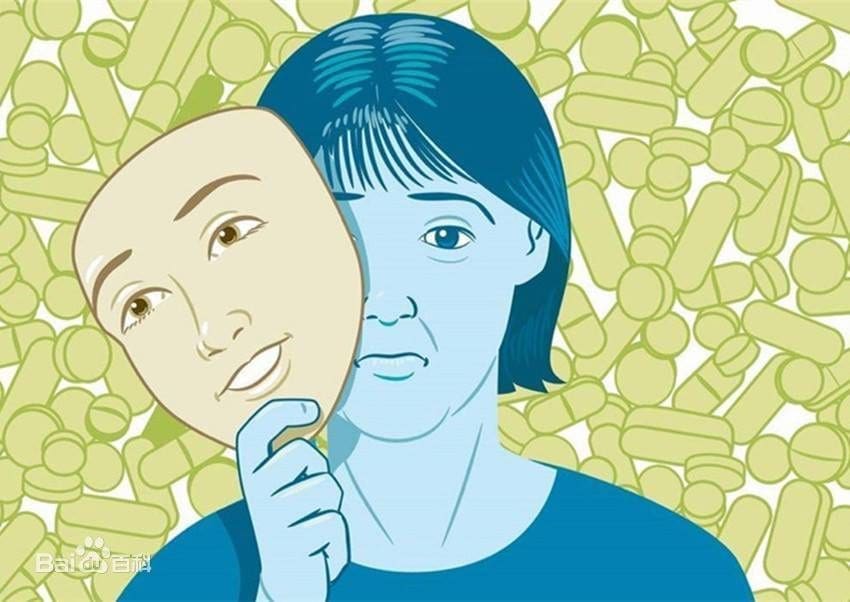

刚才提到的《探索人格潜能,看见更真实的自己》的作者布莱恩博士,他在讲堂上讲话总是声音洪亮、眼神有光芒,在哈佛大学连续3年被评选为最喜欢的教授。

这时候,大家都会认为他是一名百分百的外向者,然而事实却相反。

私底下的布莱恩博士是个非常内向的人,在人群多的地方他容易焦虑,社交场合中也不会主动找人说话。

而且,他也会在演讲前到厕所里以便与人保持距离。如果有人走进来,他还会停止一切动作,不想给别人发现。

对比下来,我们会觉得讲台上的他是伪装的。为什么他要这么做?我们不是应该做自己吗?

布莱恩博士说:“没有人的人格是绝对稳定不变的。”

事实上,布莱恩博士是自愿这样做的,因为他知道一个好的只是传递者必须带着热情感染学生和观众,他也知道上早课的学生需要一名幽默的老师。

而他,愿意为了这个原因暂时先把内向的自己隐藏起来。

人的性格不可能始终向前,有退潮也有涨潮。

———— 帕斯卡尔 (法国物理学家)

这就是自发性成因影响人的关键。

当你在人生中有自我实现的计划,或者是某一种强烈的渴望正在吸引自己,你就能自发性呈现跟私底下截然不同的一面。

如果是为了追求自己的表现,没有去伤害人,甚至带给周围环境正向的结果,我们就不是在伪装,而是在为了实现心中的愿景而努力。

天生的性格,可以为爱改变

人们常说,一个人的个性不容易改变,其实是真的。

因为生理性和社会性成因强烈地约束了我们。

但是,我们也可以说,爱可以改变一个人。这也是真的。

图片取自搜狐

因为当我们对某人、某一件事情或对一个目标有爱的时候,我们会自发性地改变自己去符合那个环境。

每个人的行为背后都有不为人知的动机,其实就是心中有个想达成的愿景。

这个愿景可以引发出自己的爱与渴望,拿出专业的一面去训服自己原本的人格,然后去取得成就。

记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能接受的

———— 华仔

小心压抑太多天性,会失去自己

像上文提到,我们有时候会因为环境、身边人的关系,不得不暂时压抑自己的天生人格,但压抑多了不免会忧郁。

因此,这个时候学会适当复原自己就显得很重要。

图片取自知乎

例如说,对于一个内向者来说,要表现出活泼、主动是很耗费心神的,他的复原方式就是找一个安静的独处地方;

而对于一个需要低调、不能随意发表意见的外向者来说,复原方式就是工作后去好好运动或是找个可以尽情说话的地方来发泄。

变更工作内容便是最好的休息。

———— 柯南·道尔

结语

你是天生的外向者还是内向者?你有过不得不为了喜欢的人事物压抑自己的时刻吗?

你又是在事后怎么调节自己的?

希望大家都能适时地跟内心真正的自己说说话,找到生活与真实的自己平衡~

有兴趣知道更多布莱恩博士探索人格后的感想的人也可以观看以下影片~

封面取自: Youtube