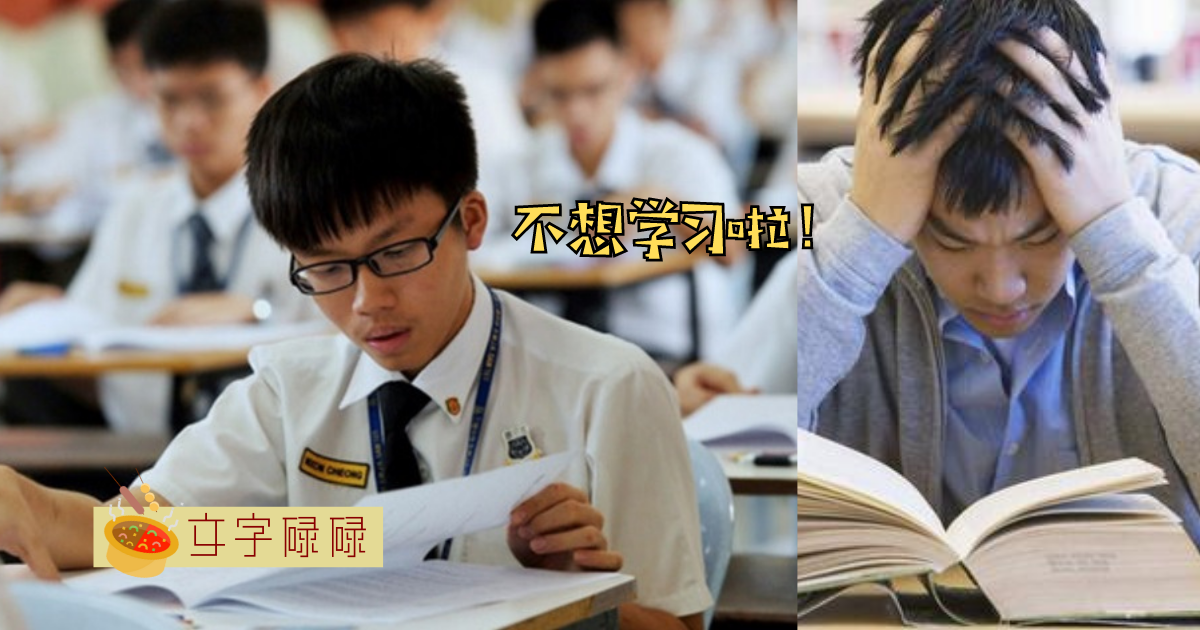

明明知道现在不开始读书的话,就读不完了,可是打开书本后又不想学习了。

明明知道事情很多,却不想去做,反而会选择焦虑地滑手机。

你是明明吗?

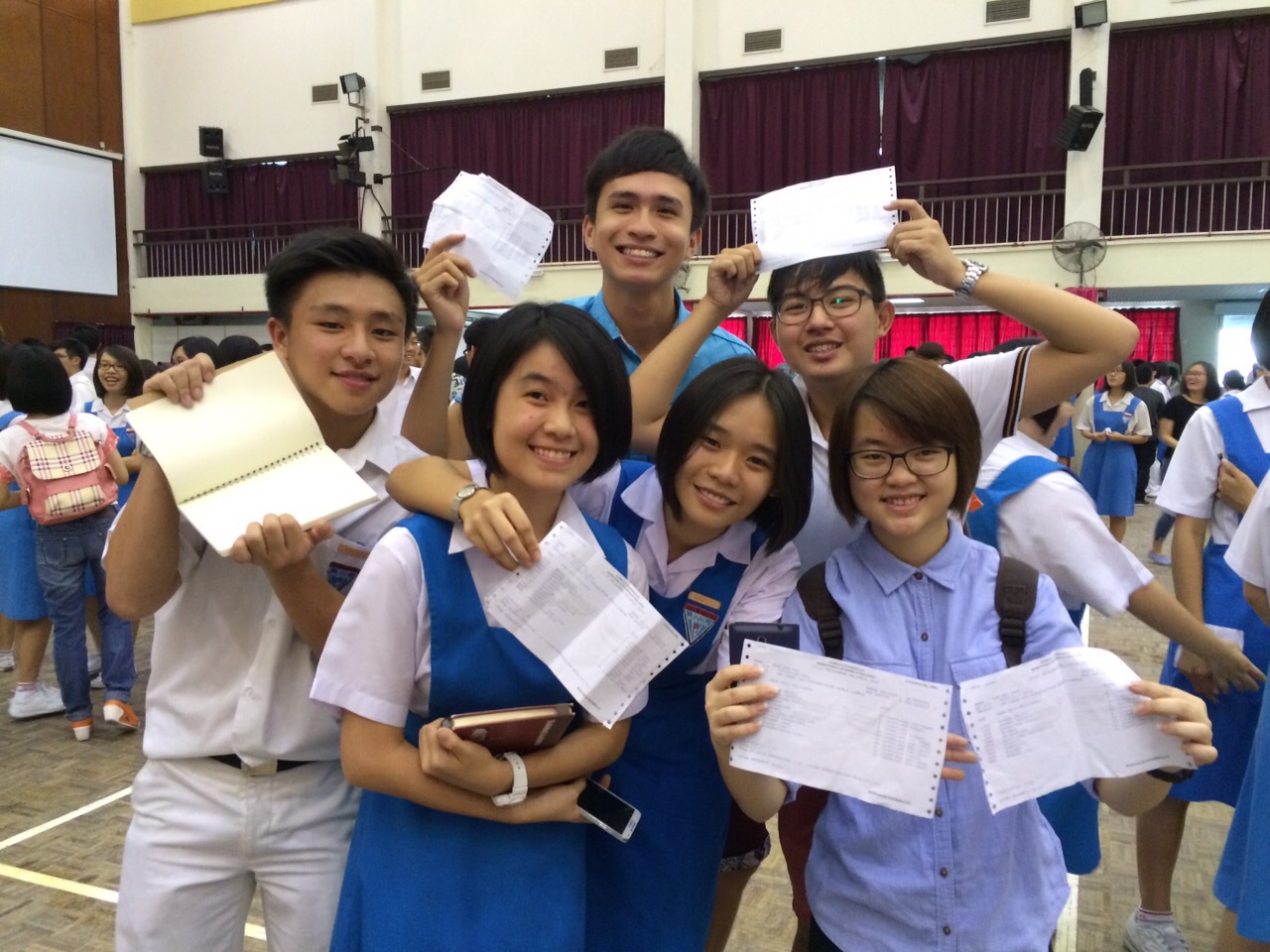

考试要到了,为什么你却越来越不想学习?

这时,身边的父母、老师及同学们就会说你不想学习,肯定就是你的学习功力不够强、紧迫感不够,就是懒惰,不然的话怎么会不想学习?

而其实有些同学会感到很委屈,因为事实真的不是这样,唯有认清了事实我们才有动力去学习。

今天所做之事勿候明天,自己所做之事勿候他人。

—— 歌德

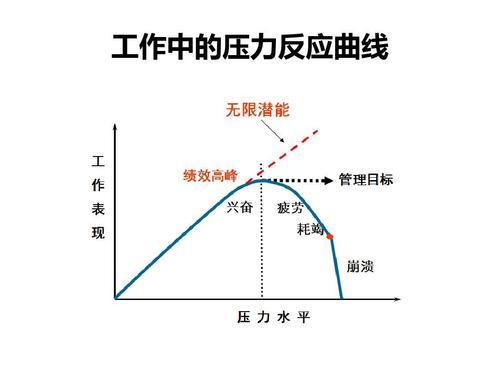

事实一:动力越大,效率不一定越高

虽然说学生动力越高,复习的效率也就越快,但是你知道吗?一旦超过了了某个程度,我们的动力就会开始下滑了,而随着而来的是越来越沉重的压力。

事实二:压力越大,我们越难开始做事情

当学生面对重要、有难度的事情的时候,就会对自己要求很高,越发焦虑,最终反而就会不想去做。

举个例子,我们肯定都有自己擅长和不擅长的科目。

应对比较擅长的科目时,我们肯定不会想着拖拖拉拉,甚至很多时候我们第一个写的或想去复习的就是这个科目。

对于比较不擅长的科目,或者是有挑战性的科目时,我们就会一直不想去动它。

总而言之,一件事情越困难,学生给自己期望值越高,压力越大,就会越不想去做这件事情。

我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。

——卡耐基

解决方法: 放轻松和化大为小

要解决这个烦恼的话呢,学生可以把手头上的学习任务分解成几个小目标。

这些小目标设定的标准呢,是要符合我们自己的标准的,

这样我们对这个目标的压力和焦虑程度就会降低,就不会有不想去做的念头。

比如说,今天你想复习最难的那个科目,不要想着说今晚我就要把它全部读完,或者说一定要把它做到怎样怎样的一个程度。

我们不一定要今天搞懂全部题目,可以先把会的题目做完。当我们降低内心的期望的时候,我们才有可能真正去着手这件事情。

这样的话,后面的小目标,例如我要弄懂前一部分的范围,然后弄懂后一部分的范围,一切都会变得特别顺利。

再举个例子,如果有天学生想发奋图强搞好高数,并且非常有动力,但其实这件事情是有难度的,我们也不知道自己该怎么去做这件事情,那就把它变成自己几个小目标:

第一天的目标:搞懂自己哪些地方不会,整理出一个清单出来

第二天的目标:深入到每个单元里,去看它的书、讲题和例子

以此类推,不用给自己太高的要求,哪怕我们一周只学习一个章节,那也算是慢慢往你的大目标迈进了,总比给自己的心理压力很大,让自己一直不敢开始着手去做好。

最终小编想说真的,你已经给自己的压力很多了,稍微对自己放低一点要求,可能你做得更好~

学习就是场马拉松,不要逼自己用短跑冲刺完,找到自己的节奏跑到终点就好~